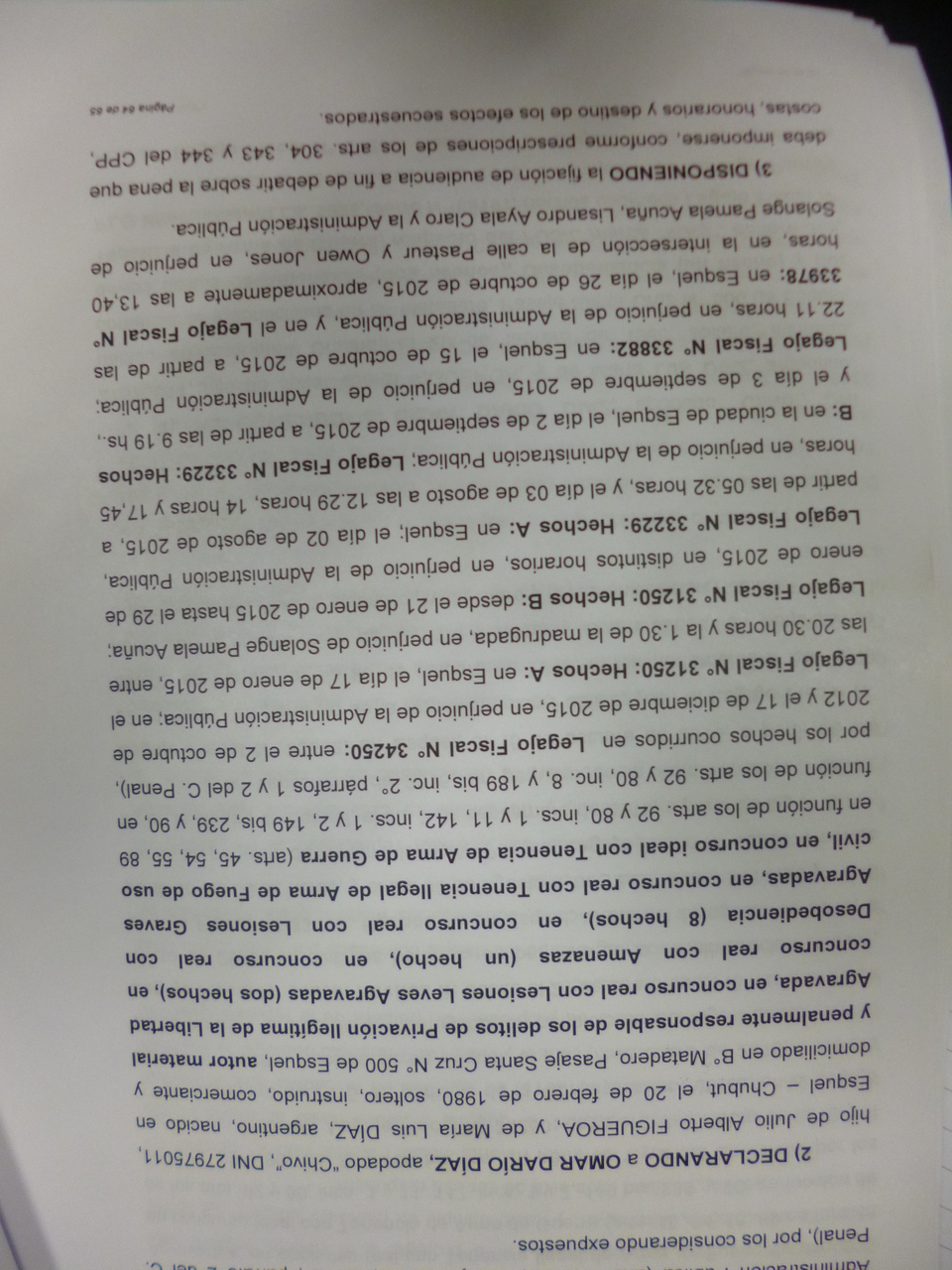

La juez Anabel Rodríguez absolvió al imputado por dos hechos de amenazas, una desobediencia y tenencia de arma de fuego en relación a un fusil. El segundo punto del fallo, declara la responsabilidad penal por Privación Ilegítima de la Libertad Agravada, dos hechos de Lesiones Leves Agravadas, un hecho de Amenazas, ocho hechos de Desobediencia, Lesiones graves agravadas y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de uso civil, en concurso ideal con Tenencia de Arma de Guerra. La Oficina Judicial fijará fecha para el debate sobre la sanción penal.

Luego de tratar punto por punto la acusación, tomando como eje del análisis el testimonio de la víctima, y contrastarla con la resistencia de la defensa, la juez se avocó al análisis de la agravante por violencia de género. Rodríguez citó su voto en la sentencia en relación al homicidio de Cristina Cayecul cometido por su ex pareja. “… Teniendo en consideración por un lado, la concepción machista predominante de nuestra sociedad, y el señalamiento efectuado por el Lic. Papaggallo, respecto a que el grupo social educa y preparara al dominante y dominado; y por otro costado, recordando que delito es aquello que una sociedad dice que es, en un lugar y momento determinados, es posible concluir que la sociedad argentina actual no tolera más tal asimetría en las relaciones familiares, y utiliza la norma jurídica, en una de sus principales facetas, esto es, como herramienta de cambio”.

Género no es lo mismo que sexos

El fallo plantea que al hablar de género se hace referencia a una categoría relacional, construida culturalmente, en tanto que “sexos” refiere a una cuestión biológica. “El género se refiere a las prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales, que adjudican roles distintos a mujeres y a varones, genera expectativas sociales, dice que se espera de una mujer, y que se espera de un varón”, detalló. “Es una construcción social e histórica que puede variar, las culturas occidentales hemos heredado del derecho romano el patriarcado, que estableció una relación de poder del varón sobre la mujer. Al varón le pertenece lo público, el poder, la competitividad, es el proveedor. A la mujer le pertenece el hogar, lo privado, el cuidado, es la nutricia y la contenedora emocional…”.

Las normas

La Convención de Belem do Pará, define la violencia contra la mujer en su art. 1º, en el que establece que “debe entenderse como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado.

El tratamiento dado por la magistrada a la normativa, indica que la Convención también diferencia la violencia doméstica, la que ocurre dentro del hogar, de la que es cometida por quien tiene una relación íntima, incluido el compañero con quien convive y por otros miembros de la familia. La violencia de género puede no ser violencia doméstica pues puede gestarse en el ámbito público, laboral, comunitario, social, o estatal.

La Ley Nº 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, define en el art. 4º, que se entiende por violencia contra las mujeres. Dice que es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Un sistema social patriarcal

Siguiendo el voto emitido en relación al homicidio de Cristina Cayecul, Rodríguez se refirió a la violencia de género como “un sistema social patriarcal en el que el hombre y la masculinidad son los que dominan e imponen las reglas de juego, la mujer es la reducida a ser la propiedad privada de alguien, despojándola de su condición natural de sujeto de derechos y cuando esa violencia termina en muerte nos encontramos frente al femicidio” (Reflexiones sobre el femicidio. Alejandro Sánchez Kalbermatten. Revista suplemento La Ley Penal y Procesal penal, marzo 2014, págs. 3/18)”.

“La problemática de la violencia de género y violencia doméstica es compleja y muy grave”, concluyó.

El caso llevado a juicio

El Tribunal entendió que en este caso concreto, se acreditó la extensa relación de pareja, de más de 18 años, y el vínculo afectivo entre la víctima y el agresor. “Pero además, se comprobó, que esa relación y los hechos aquí investigados, están atravesados por la descripta violencia de género.”

“Los eventos que he tenido por fehacientemente probados, afectaron a Pamela Acuña en su vida, libertad, dignidad, y en su integridad física, psicológica, y sexual”, indicó Rodríguez. Luego hizo referencia a lo aportado por los profesionales que la asistieron a partir de 2015 “cuando se armó de coraje” y denunció. Esa denuncia se produjo después de que la víctima entendió que tenía que irse de esa casa, cuando tuvo un espacio de libertad física y psíquica, y se sintió acompañada por su familia y amigos.

La juez basó estas conclusiones en los aportes de testigos en el juicio. Mencionó los testimonios de particulares y de los profesionales que evaluaron, entre otros aspectos, la presencia de stress vinculado al trauma. También la reiteración de las desobediencias (8 fueron acreditadas y se declaró la responsabilidad penal del acusado) y el testimonio del personal de la Comisaría de la Mujer que la definió como una “víctima real, sus palabras y sus gestos, relataban lo que realmente estaba viviendo”.

La psicóloga Forense dio cuenta del perfil de personalidad del imputado, dando cuenta entre otros aspectos, de los rasgos de agresividad e impulsividad por momentos reprimidos y por momentos con desbordes. La pericia sostiene que el acusado “no puede ver el daño que causa en la otra persona, sólo que los hechos afectan su imagen y su trabajo”. Agrega el informe que naturaliza y normaliza sus conductas, minimizando las situaciones.

La luna de miel

Cuando la magistrada se adentró en la postulación de la defensa sobre el tipo de relación que tenía la pareja, sostuvo que “tampoco desvirtúa la existencia de la violencia doméstica, los períodos o las actividades armoniosos que vivieron durante esos 18 años”. Este período de “luna de miel”, ha sido explicado por los estudiosos del tema.

La violencia conyugal y de pareja. Este tipo de violencia es difícil que se haga visible hacia los demás ya que, por lo general, únicamente surge cuando lamentablemente ya hay daños graves físicos o psicológicos. Lo expuesto se debe a que la violencia conyugal o de pareja se desenvuelve en un ciclo que presenta tres fases a saber.

En la primera etapa, denominada “de acumulación de tensión”, se produce una sucesión de pequeños episodios que llevan a roces permanentes en los miembros de la pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. El hombre y la mujer se encierran en un circuito en el que están mutuamente pendientes de sus reacciones.

La tensión alcanza su punto máximo y sobreviene la segunda fase, denominada “episodio agudo”, y es el momento en que toda la tensión que se ha venido acumulando da lugar a una explosión de violencia, pudiendo variar en cuanto a su gravedad y oscilando desde un empujón hasta el homicidio.

Esta fase se caracteriza por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes. Las víctimas se muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana.

En la tercera fase, denominada “luna de miel”, se produce el arrepentimiento por parte del agresor y comienza el período de disculpas y promesas de que nunca más van a ocurrir hechos de igual naturaleza. Es el período de la conquista y de la reconciliación, pero lamentablemente, al tiempo, vuelven a reaparecer los episodios de acumulación de tensión y a cumplirse el ciclo, el cual se convierte en un círculo vicioso del que sus presas no pueden salir.

Continúan los autores explicando que otro aspecto de la violencia conyugal se relaciona con la intensidad creciente del maltrato. En la primera la violencia es sutil, toma forma de agresión psicológica, en un segundo momento aparece la violencia verbal y termina el proceso con violencia física, primero leve para seguir con un maltrato grave. En la etapa posterior y final se suele recurrir a objetos para provocar daño, y en medio de esta agresión muchas veces se exige el contacto sexual.

Finalmente, esta escalada creciente puede terminar en homicidio o suicidio, siendo la única manera de cortar con este ciclo de violencia creciente, a través del intervención de alguien externo a la pareja” (Graciela Medina – Ignacio González Magaña, págs. 301/303 “Violencia de género y violencia doméstica”).

“Por último, ¿si la relación de pareja era “normal”?, como pretende la Defensa, ¿cómo explica, el estado psicotraumático de la víctima, la ruptura familiar, la imposibilidad de vinculación materno-filial, la violencia desplegada por su pupilo en el transcurso del año 2015, y la necesidad de un encierro preventivo –poco común en esta circunscripción-, para proteger a la víctima, impedir una escalada de violencia aún mayor, y hacer cumplir un mandato judicial? La teoría de la recomposición familiar, lejos está de ser esa respuesta”. Rodríguez concluyó en que el imputado “cosificó” a la víctima, le dio un trato de “propiedad” en una relación vincular de dominio, control y violencia.